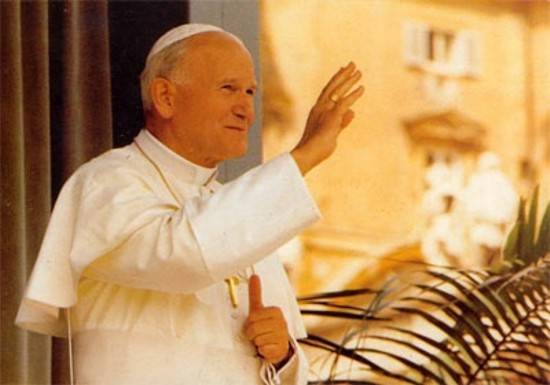

Il primo viaggio apostolico del Papa venuto dall’Est è stato diretto verso l’’Ovest: verso il continente americano. Tre mesi dopo la sua elezione, Giovanni Paolo II volò in Messico per parteciparealla conferenza dell’Episcopato dell’America Latina, che si volse a Puebla dal 28 gennaio del 1979. Il suo intervento fu chiaro. Ci tenne a sottolineare «il dovere di evitare magisteri paralleli, ecclesiasticamente inaccettabili e pastoralmente sterili». Il riferimento, sebbene non esplicito, era soprattutto alla teologia della liberazione. Infatti, il Pontefice precisò: «Questa concezione di Cristo come politico, rivoluzionario, come il sovversivo di Nazaret, non si compagina con la catechesi della Chiesa». Inoltreribadì che la «retta concezione cristiana della liberazione» è «fatta di riconciliazione e di perdono», riconoscendo «in ogni uomo un nostro fratello, il cui cuore può essere trasformato dalla misericordia di Dio», senza tuttavia tralasciare di evidenziare che «la dignità umana rappresenta un valore evangelico, che non può essere disprezzato senza grave offesa del Creatore» e di auspicare «una distribuzione più giusta ed equa dei beni».

Sulla stessa linea, nell’ottobre dello medesimo anno, parlando all’assemblea delle Nazioni Unite, in una New York che è anche la città simbolo del Nord America, Papa Wojtyla denunciò che «sussistono spesso, come fattori di turbamento, le terribili disparità fra gli uomini e i gruppi eccessivamente ricchi da una parte, e dall’altra parte la maggioranza numerica dei poveri o addirittura dei miserabili, privi di nutrimento, di possibilità di lavoro e di istruzione, condannati in gran numero alla fame e alle malattie».

Gli stessi problemi furono analizzati nell’assemblea generale del Sinodo dei Vescovi, convocata alla fine del 1997, e divennero nuovi appelli del Pontefice nell’esortazione apostolica Ecclesia in America, promulgata nel 1999, in cui egli stimolò «gli organismi internazionali del Continente, affinché si stabilisca un ordine economico nel quale non domini soltanto il criterio del profitto, ma anche quelli della ricerca del bene comune nazionale ed internazionale, dell’equa distribuzione dei beni e della promozione integrale dei popoli». Quinti affermò con forza «la gravità dei peccati sociali che gridano al cielo, perché generano violenza, rompono la pace e l’armonia. Tra questi si devono ricordare il commercio di droghe, il riciclaggio di guadagni illeciti, la corruzione in qualunque ambiente, il terrore della violenza, la corsa agli armamenti, la discriminazione razziale, le disuguaglianze tra i gruppi sociali, l’irragionevole distruzione della natura».

In questo documento emerge, infine, la condanna di «un modello di società in cui dominano i potenti» e «tanti altri esseri umani» sono «messi ai margini dal consumismo e dal materialismo», dove ancora sopravvive «il non necessario ricorso alla pena di morte».«La società moderna – spiegò subito dopo il Papa a Saint Luis,durante il suo penultimo viaggio nel continente americano – possiede gli strumenti per proteggersi senza negare in modo definitivo ai criminali la possibilità di ravvedersi».