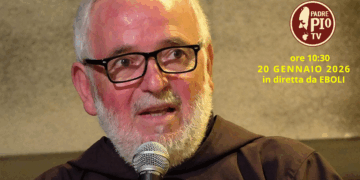

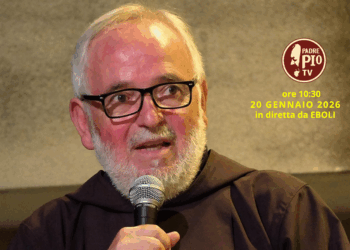

La seconda giornata della settimana della Riconciliazione ha visto questa mattina la presenza di fr. Paolo Martinelli OFM Cap, preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità presso la Pontificia Università Antonianum che ha tenuto la conferenza sul tema “Il mistero del male e la libertà del nostro tempo”. Un argomento molto delicato e dalle mille implicazioni. Nel contesto del convegno il relatore si è soffermato sul male morale «del quale possiamo fare esperienza, perché subìto o perché da noi inferto». Si può fare del male a se stessi; male in una relazione specifica: tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra amici o tra estranei, tra fratelli e tra confratelli. Ma c’è anche «il male che prende il volto del potere anonimo e della violenza impersonale, dall’effetto branco, fino alla violenza programmata ed eseguita di una guerra». E’ il male che fa male, «che fa star male, che non passa e che segna per sempre corpi e anime». Una serie di interrogativi hanno poi aiutato i partecipanti a seguire la tematica «Il nesso tra il problema del male e la libertà dell’uomo si impone da molti punti di vista. Chi sono io e come posso muovermi di fronte al male? Cosa ho a che fare con esso? Posso rifiutarlo, ribellarmi ad esso, accettarlo, diventarne complice, subirlo, interpretarlo?». E’ in nome della libertà e dell’autonomia del soggetto che «l’uomo rifiuta le tutele sociali e le autorità costituite». E’ in nome della libertà «che si può rifiutare la stessa idea di Dio, come a rappresentare uno scontro tra due assoluti che non si possono vicendevolmente sopportare». E’ infine in nome della libertà che l’uomo si concepisce oggi come artefice del proprio destino, grazie alle potenzialità messe a disposizione della tecno scienza. «Da tutto ciò si comprende che la relazione tra il tema del male e la libertà assume configurazioni assai diverse: da una parte il male in senso morale richiama la responsabilità dell’uomo come libertà». Stare di fronte alla realtà dolorosa del peccato pone prepotentemente il tema della libertà dell’uomo. E «se l’uomo non si può liberare da solo, e se nello stesso tempo l’intervento salvifico di Dio non può essere in alcun caso un intervento magico che salta la concreta libertà dell’uomo, allora solo una libertà pienamente compiuta ed umana, in totale comunione con Dio può essere in grado di assumere su di sé il male del mondo e di smascherare la menzogna del peccato, giudicarlo e condannarlo, per riabilitare l’umanità al suo destino di Amore e di felicità». La croce di Cristo è la definitiva confessione di tutta l’umanità al Padre: il perché gridato da Gesù sulla croce «è in realtà una domanda posta nel cuore della sua obbedienza al Padre». A quella domanda non c’è risposta, «perché al peccato non c’è risposta, al male non c’è spiegazione semplicemente perché il male e il peccato sono l’assurdo e il senza senso per definizione». In questo contesto si colloca il perdono pronunciato da Cristo sulla Croce: “Padre perdona loro”. Il Padre pronuncia la sua assoluzione con la risurrezione del Figlio, la sua carne risorta che porta le ferite del peccato ma ora come ferite di gloria e di vittoria. «Il male è stato definitivamente piegato nel disegno di Dio per mostrare l’onnipotenza dell’amore misericordioso». Questo scambio di posto, ha realizzato quello che la libertà dell’uomo non avrebbe mai potuto fare: separare il peccato dal peccatore: «questo è il miracolo della misericordia e del perdono che riabilita definitivamente la liberta umana al proprio destino».

Giorno della Memoria: dalla Shoah un monito per l’Europa e il mondo

A 81 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, il Giorno della Memoria ci invita ad una profonda...